空中都市マチュピチュ

15世紀から16世紀にかけて栄えたインカの都市です。

伝説のインカ最後の都市ビルカバンバを探すハイラム・ビンガムにより発見されたのは1911年。

400年間眠っていたこの遺跡はかってのインカの都市の姿を見せてくれます。

2004年5月に訪問。

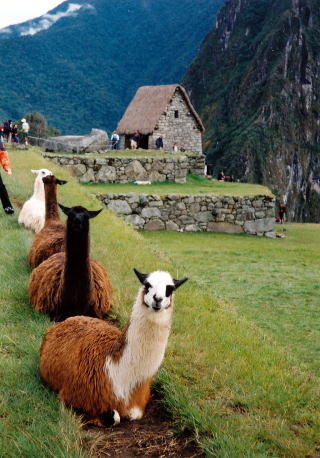

写真は定番の墓地からの風景

| マチュピチュはマチュピチュ山(標高2940m)とワイナピチュ(標高2690m)を結ぶ尾根沿いに築かれた都市です。クスコからウルバンバ川沿い114キロに位置し、麓はジャングルで実は日本よりも雨が多い亜熱帯地帯です。 クスコの標高が約3300mなのに対し、マチュピチュは平均2400m程度であり、案外標高は低いのですが、クスコが盆地なのに対し、マチュピチュは麓から約400mもの急こう配の尾根の上にあります。そのため、麓からその姿を見ることは困難で、インカ帝国滅亡後400年もの間、誰にも発見されることなく眠っていたというのも当然かもしれません。 現在、マチュピチュに行くにはクスコからビスタドームなどの鉄道で麓の駅まで行き、そこからバスでつづら折りの山道を登るというのが一般的です。しかし、インカ時代、マチュピチュには山の上のインカ道を「降りていく」ものでした。 写真はマチュピチュの西にあるインティプンク(太陽の門)の石の門(右)とインティプンクから見下ろすマチュピチュ(左)。山肌にマチュピチュに続くつづら折りのバス道が見えます。 |

|

|

インティプンクから見たマチュピチュ全景

マチュピチュ中央に緑の大広場.。

大広場を挟んで左側の小高いところがインティワタナ(日時計)、右側が居住区。

大広場の手前が倉庫や太陽の神殿などがある王族もしくは神官の居住区。

画面左の小高い部分がインカ道から続く見張り小屋(小さく写っている)。本来の入り口はこの近く。

その下は段々畑。

画面左下がホテル。ホテルの横が現在の遺跡入り口

マチュピチュはコンドルの姿に作られているとの説もあります。

マチュピチュの最盛期は1530年ごろだったと考えられているようです。

どのような都市だったかについて争いはありますが、宗教的都市だったとするのが有力とのこと。

見張り小屋と葬儀用の石

上の写真の左高台に小さく写っている建物が右の写真の屋根つきの家。インカ道を見て人の出入りを見張った見張り小屋(屋根は復元)と言われています。 上の写真の左高台に小さく写っている建物が右の写真の屋根つきの家。インカ道を見て人の出入りを見張った見張り小屋(屋根は復元)と言われています。手前は「葬儀用の石」と呼ばれる石。 周囲が墓地であることから死体の防腐作業に使ったとか、いけにえを捧げたのだとか色々言われています。 ここからはインティプンクがよく見えます。 この石のでっぱりが影を作るのが5月。 多少変形しているものの、5月が南十字星の祭の時期であることから、何らかの天体観測に用いた可能性もあるとか。 |

太陽の門

見張り小屋のところから降りていくと、マチュピチュ遺跡の本来の正門、太陽の門にでます。 見張り小屋のところから降りていくと、マチュピチュ遺跡の本来の正門、太陽の門にでます。正門といっても、とても小さく、人とリャマが入るのがやっとくらいの門です。 元々、マチュピチュには、ここしか入り口がありませんでした。 入り口に沿って壁が市街を囲むように築かれていることからすると、マチュピチュにおいては防衛ということが重視されていたのでしょう。 この門をくぐってすぐのところには、倉庫といわれる建物が並んでいます。インカ道をリャマに乗せて運んできた荷物を下ろしたところです。 |

採石場〜聖なる広場〜インティワタナ

太陽の門からまっすぐに道を進むと採石場に出ます。写真下の大きな石が、ごろごろしているところが採石場です。 太陽の門からまっすぐに道を進むと採石場に出ます。写真下の大きな石が、ごろごろしているところが採石場です。マチュピチュの建造物はここで切り出された石によって築かれました。石は白花崗岩。マチュピチュの建物は今は黒ずんますが、元々は白い建物だったわけです。 写真中央の小高い部分にインティワタナ(日時計)があります。後ろのワイナピチュと同じような形の高台となっているのが面白いです。 その手前の芝のない広場が「聖なる広場」といわれるもので、3つの建物がコの字状に並んでいます。 コの字の上の横線にあたるインティワタナ側の建物が「主神殿」といわれるもの。 コの字の縦線にあたるののが、ここからだと見えにくいですが「3つの窓の神殿」 コの字の下の横線にあたる採石場側に背中を見せているのが「神官の館」 何も建物がない写真左側は断崖絶壁。 遠くに山を見渡せるので、そこに何か意味があったのかもしれません。 |

主神殿(左下)と神官の館(右下)

|

|

| 主神殿は、マチュピチュで最もしっかりとした技術で作られている建物ということですが、見てのとおり歪んでいます。地震による地盤の歪みによるものだそうです。 実はこの神殿は未完成。この神殿の下にも石組みがあり、インカ以前からの聖地だった可能性もあるとのこと。 ところで、主神殿に祭っていた神様は何なのか? 聞いたんだけど、わからないそうです。わからないことばかり。この裏にある建物は装飾の広場といい、32角の石なんていうものが入り口に使われています。 下の写真は、聖なる広場をインティワタナから見下ろしたもの。主神殿の背中や神官の館が写っています。聖なる広場の右側に半円型に飛び出した場所があります。ここは月の観測所。付近には南十字星と呼ばれる菱形の石もあり、聖なる広場では様々な天文観測が行われていた可能性もあるようです。インカの神官もマヤの神官のように天文観測が大きな仕事だったようです。 |

こちらの写真は3つの窓の神殿を中央広場から写したもの。後ろはインティワタナ。

| インカには、「3つの穴から生まれた8人兄弟の一人がインカの始祖となった」という始祖神話があります。この建物は3つの窓があることから、マチュピチュの発見者であるビンガムによって、この神話と関係があるのではないか、ということで「3つの窓の神殿」と命名されました。 確かに大広場から見上げると窓は3つです。でも、聖なる広場側から見ると、もっと窓があったのでは・・・という気が。 この建物が聖なる広場に面してコの字型に開いていることは既に述べました。広場側から何らかの祭事をしたのでしょうね。広場側では建物の真ん中あたりに、大きな石が立てられています。 |

聖なる広場から進んで小高い丘を登るとインティワタナ(日時計)があります。

| インティワタナは、本来、「太陽をつなぐ杭」の意味。岩を削って造られていますが、見てのとおり、杭のようなものが飛び出ています。これは東西南北を指しており、日時計とも言われますし、儀式に使ったものともいわれます。冬至の日に太陽が消えないように、太陽をこの杭につなぐ・・・という儀式をしたらしいのです。 神官が、ここで太陽の運行を観測したり、儀式を行っていたわけですね。 マチュピチュには、他に太陽の神殿という場所があるので、少なくとも2箇所で太陽の運行を観測していたことになります。  右はインティワタナのすぐそばにある変な石。 右はインティワタナのすぐそばにある変な石。上の写真の右側で数人が覗き込んでいるのが、この石です。 なんで、こんな石の写真を撮るのかというと、この石の右側のでっぱっているところに目があって、そこに冬至の日に光があたるので、なにかの意味があるらしい・・・と言われたので撮っています。 で、この石が「動物の形」をしているというのですけど、どうしたら動物の形に見えるのでしょうか。 |

太陽の地区・太陽の神殿

写真は太陽の地区と呼ばれる場所を撮ったもの。 写真は太陽の地区と呼ばれる場所を撮ったもの。写真中央の丸みを帯びた建物が太陽の神殿。 その左隣にあるのが王女の宮殿と呼ばれる2階建ての建物。 マチュピチュで2階建ての建物は、この王女の宮殿のみ。 王女の宮殿と言っても、本当に王女が住んでいたかは分かりません。 実はマチュピチュ発見者のビンガムが「ここに王女が住んでいたのだ」と言い出したから、こんな名前が付いただけだそうです。 インカでは太陽神が信仰され、皇帝は「インティ(太陽)」の子孫とされました。 ですから、太陽の神殿はマチュピチュの建物の中でも極めて重要な場所だったと思われます。 太陽の神殿を守る神官等、地位の高かった人たちが住む区画だったのは間違いないでしょう。 実際、ここの石組みは、とても見事です。 |

太陽の神殿はマチュピチュで最も素晴らしい建物ではないでしょうか。

この神殿は巨大な自然石の上に石を組んで造られています。

近くで見ても、巨石と石組の継ぎ目が目立たないくらい見事なものです。

この太陽の神殿の上部は窓から差し込む太陽の光で冬至と夏至を確認するための部屋になっており、下部は陵墓・・・ミイラを置く場所になっています。 この太陽の神殿の上部は窓から差し込む太陽の光で冬至と夏至を確認するための部屋になっており、下部は陵墓・・・ミイラを置く場所になっています。写真は、太陽の神殿を上から見たところ。 床にあたる部分に巨石があり、これを取り囲む形に神殿の壁が作られています。 窓が幾つも開いているのは分かるでしょうか。 この窓の1つから冬至の日に太陽が差し込み、別の1つから夏至の日に太陽が差し込むように設計されているのだそうです。 冬至の日に差し込む太陽の光が、巨石に彫りこまれた印にあたった時、神官が冬至の到来を確認して、インティライミの祭りを行ったという説を聞いたことがあります。 それにしても美しい曲線です。 クスコのコリカンチャにも美しい曲線の壁がありました。 太陽の神殿では曲線がトレードマークなんでしょうか。 左下の写真は王女の宮殿から太陽の神殿を見たもの。神殿下部が自然石だということが分かります。右下は太陽の神殿下部のミイラを安置した陵墓と呼ばれる場所です。 |

|

|

| 太陽の神殿下部の巨石は上の写真のように大きく斜めに削られ、この奥にミイラが安置されていたとのこと。 入り口部分は、階段のように石が彫られていて、覗き込むと、台座のように石を掘り込んだ窪みがいくつも作られています。ここに豪華な副葬品に囲まれたミイラが置かれていたのか・・想像すると、やっぱり、ちょっと怖いですね。実際に陵墓なのかも謎ではありますが。 それにしても太陽の観測を行った場と、ミイラを安置した陵墓が同じ建物の上下に置かれているというのも面白いですよね。これもインカ皇帝が太陽の子とされたことと関係があるのでしょうか。 |

太陽の神殿のそばには水汲み場もあり、儀式に使ったのではないかと言われています。

マチュピチュには全部で17の水汲み場があり、今でも綺麗な水が流れています。

というのも、水道施設は花崗岩でできており、花崗岩には浄水効果があるからなのだそうです。

インカの水道施設というのはかなりのもので、サイフォンの技術を知っていたとも言われています。

コンドルの神殿

コンドルの神殿は太陽の神殿がある地区からは階段を下りてしばらくしたところ、階段を挟んで工業地区の反対側にあります。(このあたりは少し入り組んでいて分かりにくいです。) コンドルの神殿は太陽の神殿がある地区からは階段を下りてしばらくしたところ、階段を挟んで工業地区の反対側にあります。(このあたりは少し入り組んでいて分かりにくいです。)写真はコンドルの神殿を正面から見たところ コンドルの頭とコンドルが羽根を左右に広げた姿を自然石で表しているというこですが・・・。 見えますか?これを見て、コンドルを思い浮かべる人は凄いと思う。 この巨石の下の半地下になっているところは牢獄と言われていますが、それはあくまでマチュピチュ発見者のビンガムが、そう主張していた、ということ(王女の宮殿と同じですね)。 実際、地下は暗くて閉じ込められたら、さぞ辛いだろうと思われますが、牢獄だとしたら、なぜ、神殿とセットなのでしょうか? また、上には拷問場と言われる場所もあります。そこには椅子のような石組みがあり、壁に手を入れることができる穴があることから、罪人の手を入れて動けなくさせて拷問をしたのだというのです。 でも、ほんとにそこで拷問をしたのか、他の使用方法もありそうです。 |

左下はコンドルの頭と言われるもの。コカの葉が供えられていました。

右下は拷問場といわれるもの。座って壁にある穴に手を入れることができるのは確かなようです。

|

|

居住地区

大広場から見た居住地区。

居住区といわれるところは高台から低いところまでかなりの範囲に及んでいます。

高台には貴族が住んでいたとか、低いところは工業地区だとか言われています。

一説には、マチュピチュには1万人もの人々が住んでいたと言われています。 一説には、マチュピチュには1万人もの人々が住んでいたと言われています。しかし残念なのは、これらの居住区といわれるところも、あまり人の生活ということを想像できないこと。 500年近い年月で石組みが残っているだけでも奇跡なのでしょうけれど、家財道具も何も残っていないのは寂しい。 とはいえ、人の痕跡も全く残っていないわけではありません。 この写真の床にある丸いのは石臼。 この石臼から、ここは陶器の工場だったのではないか、と言われています。 また、ここからは土器の材料も発見されているとのこと。 そんなことから、ここは工業地区とされているのですが、他の説では、この丸いのは天体に関する鏡とされるのだそうです。 石臼と鏡・・・かなり違う気がしますが、ここまで極端に説が分かれるということ自体、マチュピチュの多くが謎ということなのでしょう。 ・・・それにしても居住区は迷いやすい。 |

段々畑と管理人小屋

| 遺跡の市街地部分を抜けると、そこは広大な段々畑。 段々畑であると同時に、いざというときには要塞として機能したのだと思います。 写真に写っている屋根の復元された小屋は管理人小屋といわれているもの。 この写真正面の道をまっすぐに行き、つきあたりの管理人小屋の横に入ると遺跡の出口。 |

マチュピチュ観光は期待を裏切りませんでした。

蘭など綺麗な花も咲いていますし(アンデス原産の蘭は多く、GWはシーズン)、

もちろん、リャマもいます(観光用でしょうけどね)。

|

|

観光中に雨にも降られましたが、晴れてから流れる霧の美しいこと。

遺跡を出る時、誰かがケーナでコンドルが飛んで行くを吹いていました。

ちょっと、できすぎでした。

南米の遺跡に戻る

参考文献

アンデス・インカをゆく(小学館 義井豊 著)

略奪された文明(NEWTONアーキオ 編集主幹 吉村作治)

失われた都市マチュピチュ 日本語版(イポカンポ出版 アネタ・デゥスト/ホセ・ミゲル・ヘルセル著)

マチュピチュはまだまだ謎が多く、基本的に現地ガイドの説明に基づいてまとめました。