ユカタン半島北部のチチェン・イツァー

マヤ文明とトルテカ文明の融合が見られる遺跡です。

2002年12月、2004年8月、2014年3月訪問

写真は春分の日と秋分の日のククルカン降臨で知られるカスティージョ

登ることが出来た2002年の写真

2014年3月のククルカンの降臨はこちら

| チチェン・イツァーとは「イツァー家の泉のほとり」という意味。ユカタン半島は河川ができない石灰岩質であるため、セノーテと言われる泉が人々の暮らしに不可欠でした。チチェン・イツァーには2つのセノーテがあり、セノーテから690年ころと706年ころの翡翠の遺物が発見されています。古くから雨乞いの儀式が行われていたと思われ、遺跡南側にはマヤ古典期プウク様式の建造物が残り、マヤの雨神チャーク神のレリーフが見られます。この遺跡南側は旧チチェンと呼ばれ、600年ころから800年ころのものと考えられています。 他方、遺跡北側にはメキシコ高原地帯のトルテカの影響が色濃く見られ、メキシコ高原の神であるケツァルコアトルの姿をいたる所で見ることができます。遺跡北側は新チチェンと呼ばれ、900年ころから1200年ころにかけて築かれました。 |

新チチェン

カスティージョ

遺跡に入って、すぐ目に飛び込んでくるのが、上の写真のカスティージョ。高さは24mと、それほど大きいわけではありませんが、暦の意味を持つことで有名です。 すなわち、四方から上部の神殿に登る階段を持ち、各階段は91段、それを4倍した364に神殿の基壇1段を加えると365と一年の日数となります。 すなわち、四方から上部の神殿に登る階段を持ち、各階段は91段、それを4倍した364に神殿の基壇1段を加えると365と一年の日数となります。更に、ピラミッドの基壇の数は9つで、それが中心の階段で2つに分かれることから18となりますが、この数はマヤの一年の月の数なのです。 しかも、春分の日と秋分の日には、ピラミッドの基壇が作る影が蛇の形を作り、ピラミッドの階段両脇の蛇の頭(左)とつながって神殿から降りてくるククルカン(羽毛のあるヘビ)が現れるのです。2014年3月のメキシコ旅行はククルカンの降臨が目当てでした。 2014年3月ののククルカンの降臨はこちら ククルカンというのはケツァルコアトル(羽毛のあるヘビ)のマヤ語での呼び名です。 ヘビに羽毛のあるというのは奇妙な気がしますが、地を這う蛇と空を飛ぶ羽の合体ということで、天と地をつなぐものという意味とする説や、「羽毛のある」というのは単に「尊い」という意味であるとの説もあるようです。 このピラミッドはスペイン語でカスティージョと呼ばれることが多いですが、ピラミッド自体に羽毛のある蛇が隠されていることを考えると、ククルカンの神殿という名前の方が正しい気がします。 このピラミッド、2002年も2004年も登ることができたのですが、2014年は登れなくなっていました。しかし、階段を登った神殿部分には、羽毛のある蛇の柱(左下)や人物のレリーフ(右下)などが残されていますし、なによりも、ジャングルの中の遺跡全景を見渡せるのは最高なので、ぜひ、また登れるようにして欲しいものです。 |

|

|

| また、このピラミッドの内側には、赤いジャガーの玉座とチャックモールが隠されています。2002年も2004年も時間がなくて見れなかったんですよね。このまま見る機会は失われてしまったのか・・・・。できれば、また公開してほしいものです。 |

戦士の神殿と千柱の回廊

カスティージョから見た戦士の神殿とそれを取り囲むように並ぶ千柱の回廊

カスティージョの北東方向にあります。

この建造物は、メキシコ高原にあるトルテカ文明のトゥーラ遺跡との類似性が指摘されていて、チチェン・イツァーにおけるトルテカ文明の影響を語る上でかかせないものになっています。 確かに、戦士の神殿と、それを取り囲むように柱が並ぶ様子はトゥーラ遺跡のケツァルコアトル(トラウィスカルパンテクトリ)の神殿に酷似しています。 確かに、戦士の神殿と、それを取り囲むように柱が並ぶ様子はトゥーラ遺跡のケツァルコアトル(トラウィスカルパンテクトリ)の神殿に酷似しています。また、トゥーラ遺跡の神殿にはチャック・モールという生贄の心臓を供えた人物像があり、この戦士の神殿にも同様のチャック・モールがあるということも、トルテカの影響として有名です。 トルテカはテオティワカン滅亡後にメキシコ高原の覇者となった部族で、軍事的な色彩が強く、人間の心臓を太陽に捧げる儀式を行っていました。チャック・モールは、その儀式のために必要だったものです。 しかし、チャック・モールは遺跡の広場中央から神殿を見た時にとても小さく見えるだけです。 2002年12月段階で、既に戦士の神殿は登ることが禁止になっており、チャック・モールを近くで見ることはできませんでした。 左の写真は2004年にカスティージョの上から撮ったものですが、やっぱりチャック・モールはよく分かりません。 この時も登った男性が注意を受けていました。 |

| トルテカはテオティワカンが滅亡した650年ころから都市を造り始め、900年〜1150年ころに最盛期を迎えたと考えられています。 チチェン・イツァにトルテカの影響が認められることは間違いないのですが、その理由については未だにはっきりとはしていません。 チチェン・イツァーには850年ころにイツァー家という集団が入ってきたという伝承があるのですが、他のマヤの伝説では、987年、西から来た偉大な王ククルカンがイツァ家とともに国を治めたとされています。他方、メキシコ高原の伝説ではトルテカ文明の黄金期を築いた王ケツァルコアトルが、968年、政敵に破れたことからトゥーラを離れ、東(マヤの地)に去ったとされています。 「羽毛のあるヘビ」はマヤ語ではククルカン、メキシコ高原ではケツァルコアトルと呼ばれていましたが、これらの伝説から神と同じ名前を持つ王が実際にトゥーラからチチェン・イツァーに移り、トルテカ文明を伝えたのだと考える人たちもいます。ロマンですよね。でも、トルテカからの侵略があったと考える人もいますし、結局はよく分からないというのが真相のようです。 |

| しかし、チチェン・イツァーに影響を「与えた」とされるトルテカのトゥーラの遺跡より、このチチェン・イツァーの遺跡の方がはるかに立派で格調があるのはなぜでしょう。 チャック・モールは神殿上部にある2本のヘビの柱(真ん中あたりで直角に曲がった柱です)の前あたりにあるはずですが下からは見えません。しかし、下から見上げた神殿の様子からも、写真で見るチャック・モールの姿からも、どう見ても素人目にはチチェン・イツァーの方がトゥーラより立派です。トルテカ文明がマヤ文明と出会うことで洗練されたのでしょうか。 とはいえ、やっぱり、チャック・モールを見てみたい。下の写真は広場中央付近から望遠で撮ったチャック・モール。なんとなく形が分かる程度。凄い望遠のカメラならちゃんと撮れるのかなあ。 |

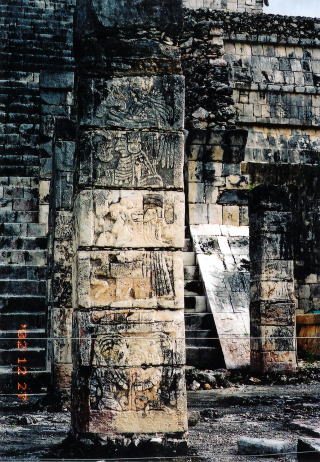

| 戦士の神殿前の角柱には戦士のレリーフが残っていて一つ一つみていくと楽しいのですが・・・・。 |

|

|

なんと2014年には、ここに立ち入ることすらできなくなっていました。

こちらは戦士の神殿横の千柱の回廊。市場だったという説もあります。

かっては木か茅葺の屋根があったと考えられています。

人が柱の中に入っていますが、これは2002年の写真。

ここも2014年は立ち入り禁止になっていました。

チチェン・イツアーは「見るだけ」の遺跡になっていると言ってもいいかもしれません。

大球技場とジャガーの神殿

カスティージョから見た大球技場とジャガーの神殿(写真中央)

カスティージョの北西にあります。戦士の神殿の反対側です。

| チチェン・イツァーの球技場は、古代メソアメリカ最大の大きさと言われています。 長さは166m、幅68mという巨大さで、この写真でも、せいぜい半分くらいしか写っていません。 写真中央の2階建ての建物はジャガーの神殿といわれる建物で、1階は球技場の反対方向を向いていますが、2階は球技場の方を向いているという不思議な建物。左下の写真がカスティージョ側から見たジャガーの神殿。この裏が球技場です。 名前の由来は1階部分に、とてもジャガーとは思えないかわいいジャガーの石像があるから。右下の写真がそれ。座れそうです。玉座だったのでしょうか。 |

|

|

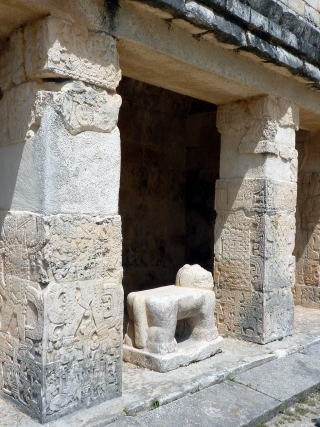

| ジャガーはマヤでは動物の王で権力の象徴とされた、とのことですが、権力の象徴がこんなにかわいくて良いのか疑問です。 このジャガーの神殿は、柱や壁のレリーフがとても美しく必見です。しかも美しいだけでなく、非常に意味深なのです。下の2つの写真を見比べて下さい。どちらも美しいレリーフですが、左下は足元まで長い服を着ているのに対し、右下は足が出ています。これは異なる2つの民族を表していると考えられているのだそうです。足元には分かりにくいですが涙を流す雨の神が彫られています。 |

|

|

| 上の2つの写真はジャガーの神殿の前方にある柱ですが、この神殿、奥の壁にもレリーフがびっしりと彫られています。正直、肉眼で見ても写真に撮っても良く分からないのですが、この壁のレリーフは左右から異なる民族が奥に向って進み、神殿奥の中央部分で2つの民族が出会うという形になっているのだそうです。既に述べているように新チチェンはマヤとトルテカの融合が見られるのですが、このレリーフは2つの民族の出会いを示しているのではないかと言われているとか。そう聞くとマヤとトルテカの出会いは平和的なものだったのか・・・と安心しますが、実はこのジャガーの神殿の2階にはマヤとトルテカの激しい戦闘シーンと思われる壁画があるということで、やっぱり歴史の真相は闇の中。 |

ジャガーの神殿から球技場に回り込む形で進みます。

球技場に向う際に見上げたジャガーの神殿上部。歩くジャガーが彫られています。

ジャガーの神殿の裏が大球技場です。2002年の写真。

人がたくさんいるので、大きさが分かるかと思います。

| ご覧のとおりの広さです。こんな広いところで球技をするのは大変だったのではないでしょうか。左右の壁は8mもの高さがあります。壁の中央付近に石の輪がありますが、ここにボールを通したと言われています。 写真右側に写っている2階建ての建物はジャガーの神殿。2階は球技場を向いています。貴賓席だったのでしょうか。この球技場、手を叩くと7回エコーします。 |

球技場から見たジャガーの神殿です。左下の写真でカスティージョとの位置関係も分かると思います。

右下は貴賓席?のアップ。柱はククルカンのようです。

|

|

球技場の下の壇も見どころが多いです。

ヘビの頭が端にあって(右下)、その下にはレリーフがびっしり。

|

|

有名なレリーフはこれ。球技場では同じレリーフが繰り返し現れます。

真ん中に丸いボールがありますね。このボールには骸骨が彫られています。分かるでしょうか。

マヤの球技というと生贄の話が有名ですが、これは球技と生贄のレリーフ。

ボールを挟んで左の人物は右手に黒曜石のナイフ、左手に首を持っています。

首はちょっと白くなっていて分かりにくいかもしれませんが、首の下からは血が筋となって流れています。

そして、ボールの右側の人物は首を刎ねられ、

首からは血の代わりに7匹の蛇が飛び出し、花咲く植物が生まれているのだそうです。

左右の人物をアップで撮ってみました。

| 写真真ん中右寄りの白っぽいのが持っている首。 首から幾筋もの血が描かれています。  |

ひざまずく人物 首から7筋の蛇  |

| 今の感覚では敗者が生贄になるのが当然と考えてしまいますが、逆にマヤでは勝者が生贄になる名誉を勝ち得たのだという説もあります。我々とは全く異なる価値観だったような気もします。 |

ツオンパントリ

球技場のそばに、ツオンパントリというT字型の基壇があります。ツオンパントリというのは「頭蓋骨の棚」という恐ろしい意味。 この基壇の上に生贄の頭蓋骨に穴を開けて棒を通して並べたと言われており、基壇の側面には頭蓋骨がびっしりと彫られています。 マヤでは見られなかったもので、トルテカの影響を色濃く示すものです。 頭蓋骨は一つ一つ表情が違って、面白いとも言えるんだけれど、やっぱり不気味。 この上に果たして本当の頭蓋骨が並べられたのか・・・。 この基壇の周囲からは頭蓋骨も発掘されているそうで・・・ ということは、やっぱりそうなのか。う〜ん。 伝説ではトゥーラを離れたケツァルコアトル王は人間を生贄にすることに反対した賢王ということなっているのですが。 この基壇、頭蓋骨のレリーフばっかりかと思ったら、基壇に沿って進んだところ、鷲とジャガーの基壇の近くに見事なレリーフが彫られていました。 |

羽毛のあるヘビに戦士、そして心臓をつかむ鷲です。ヘビはいっぱい彫られています。

戦士はメキシコ高原の投槍器と槍そして生首を持っているようです。周囲はヘビがいっぱい(左下)。

鷲は心臓を掴んで、まさに食べようとしているところ(右下)。

|

|

怖いけれど、美しいレリーフです。

鷲とジャガーの基壇

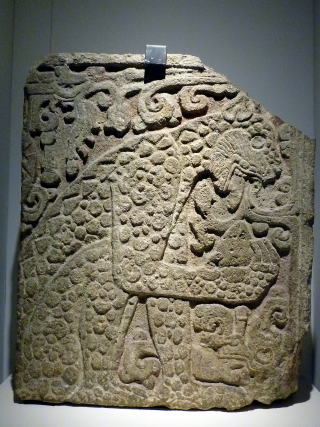

| ツオンパントリのそばにある基壇には心臓を食べる鷲とジャガーの姿が描かれていて、鷲とジャガーの基壇と言われています。人間の心臓を捧げることが太陽の運行のために必要だったと考えるトルテカの影響であるのは間違いありません。トゥーラでも同じようなモチーフのレリーフを見ることができますが、正直、チチェン・イツァーの方が見事です。 鷲とジャガーは、昼と夜をあらわすと同時にトルテカの戦士集団のシンボルでもあり、後のアステカ帝国にも引き継がれました。 |

これは2002年の写真。ジャガー(左)と鷲(右)は分かりますが・・・。

2014年には随分レリーフが白くなっていました。洗ったのかな。

鷲とジャガーの上に丸メガネ・ゴーグルを付けた人物像が彫られているのが見えるようになりました。

このレリーフなどは、とても綺麗になっています。

遺跡の鷲のレリーフ部分と(左下)、国立宮殿のマヤ展で展示されていたジャガー(右下)

どちらも心臓を握り、まさに食べようとしているところ。

|

|

ジャガーと鷲の上にいる丸メガネ・ゴーグルをした人物像をアップで撮ってみました。

丸メガネ・ゴーグルはテオティワカン時代からのメキシコ高地のシンボルです。

金星の基壇

鷲とジャガーの神殿から少し離れたところ

カスティージョからセノーテに向かう道の手前に金星の基壇があります。

| この基壇もヘビの頭が付いていますが、「金星」の基壇と言われるのは側面に彫られたレリーフに由来します。 ちょっと分かりにくいのですが、下の写真の中央部分に人の顔みたいのがあるのが分かるでしょうか。ヘビの口から人物(神?)が顔を出しており、ヘビには鷲の羽が付いています。これが金星の神と考えられた時期があったそうで、それが名前の由来になったのだとか。口から覗いた顔の下には2つに分かれたヘビの舌も彫られています。 |

左下のレリーフも綺麗だと思いませんか。私はこれが金星なのかと思ってました。

ここからはチャック・モールが見つかっていて、国立人類学博物館に展示されています(右下)。

|

|

セノーテ

チチェン・イツァーにはセノーテという泉が2つありますが、そのうち遺跡北側にある泉は、特に「聖なる泉」と呼ばれています。金星の基壇からジャングルの中の道を進むと突き当りがセノーテ。 最初の方でも書きましたが、この泉からは古い時代の翡翠などが見つかっています。 雨乞いの儀式にたびたび利用されていたらしく、調査の結果、翡翠だけでなく多くの貴金属など貴重な遺物が見つかっています。 それだけでなく、人骨も多く見つかっています。 伝承では若い女性が生贄にされたとなっていますが、実際には子供や若い男性の方が多かったようです。 聖なる泉は生贄の泉でもあったことになります。 もっとも、この泉に放り込まれるのは、一応、チャーク神からのメッセージを持ってくるため、という大義名分はあったようで、この泉から帰って来た人物は人々の尊敬を集めたそうです。 チチェン・イツァーはマヤパンに滅ぼされますが、そのマヤパンの王フナック・ケエルも、この泉から生還した一人でした。 イツァ家がチチェン・イツァーから逃れた後も、この泉に対する信仰は続き、この泉を目指しての巡礼がなされていたとのことです。 |

自由時間に新チチェンをうろついていたら、こんな壁画もありました。ジャガー?

| チチェン・イツァーは1200年ころマヤパンの支配下に入り、衰退しました。チチェン・イツァーを追われたイツァー家の人々は、その後、ペテンのイツァ湖のほとりのタヤサルというところに移ったと言われています。タヤサルはスペイン人来襲後、最後まで独立を守ったマヤの王国となります。 |

新チチェンは見どころいっぱい。でも、旧チチェンも見逃せません。

旧チチェン

高僧の墳墓

高僧の墳墓と呼ばれるピラミッドは旧チチェンに入ってすぐのところにあります。名前とおりに、このピラミッドからは墓が発見されていて、黒曜石や蛇紋石のネックレスなどの副葬品も見つかっています。それだけでなく、このピラミッドの下には洞窟があり、かっては神殿から洞窟に出入りができたとか。またピラミッドの基壇側面には良く見るとレリーフも残っています。 このピラミッド、一見、新チチェンのカスティージョに良く似ています。階段の下にはヘビの頭があるし。ヘビには舌まで付いているし、綺麗な背中のレリーフも彫られています。 このピラミッド、一見、新チチェンのカスティージョに良く似ています。階段の下にはヘビの頭があるし。ヘビには舌まで付いているし、綺麗な背中のレリーフも彫られています。また、このピラミッドの前には金星の基壇を小さくしたようなものがあり、更に、その先に小さなセノーテがあります。その配置は新チチェンのカスティージョと金星の基壇、セノーテの配置と非常によく似ているんだそうです。 チチェン・イツァーには2つのセノーテがありますが、どちらもピラミッド型神殿と金星の基壇がセットになっているわけです。 |

左下はピラミッドの正面階段。ヘビの背中のレリーフが分かるでしょうか。

中央はミニ金星の基壇。後方の木の陰に高僧の墳墓があります。

右下はチャーク神のレリーフ。元々は神殿上部の壁を飾っていたそうです。マヤですね。

|

|

|

赤い家と球技場

木の裏に球技場が見えます。旧チチェンの球技場です。

球技場に隣接する建物が結構立派。

球技場に隣接する建物の正面に回りました。

これは「赤の家」と呼ばれる建物。天上が赤かったのだそうです。

| 明らかにトルテカ様式とは異なります。プウク様式?この建物、チチェン・イツァーで現存する建物の中で最も古いものだそうです。 |

鹿の家

赤い家の近くにある「鹿の家」。鹿の壁画があったことから、こう呼ばれているそうです。

ご覧のとおり崩れていて、中をみることはできませんでした。

カラコル

丸いカラコルが見えてきました。

基壇の上に建つ、この建物は高さ約13m。

内部にある螺旋階段から「かたつむり(カラコル)」と呼ばれています。 内部にある螺旋階段から「かたつむり(カラコル)」と呼ばれています。この建物は夏至の日没の方向・春分の日没の方向、月が最南端に来る方向等に小窓があること等から天文観測所と考えられています。 マヤ古典期後期の建物ですが、新チチェンの時代になってから改修されたとのことです。 残念ながら、2002年の時点で既に基壇にあがることもできなくなっていました。 中に入って見たいものですが・・・。 |

尼僧院

大きな建物が見えて来ました。多くの部屋があることから尼僧院と呼ばれる建物です。

3回増築を繰り返して現在の姿になったそうです。

| 建物の右側に穴があるのが分かるでしょうか。これは金銀財宝があると思ってダイナマイトを仕掛けたことによるものなのだそうです。とんでもない文化財破壊ですが、おかげでマヤ文字が発見され、チチェン・イツァには800年代にカック・パカルという王がいたことが分かりました。 |

尼僧院東側・教会

更に進むと、こんな一画に出ます。

ここまで来ると完全に印象が変わります。マヤ・ワールドです。

| 遺跡の一番南端のこの一角、一見しただけでプウク様式と分かる見事な建物があります。この一角は600〜800年ころに建てられたと考えられています。 上の写真の右側は尼僧院の東側部分。尼僧院の隣にある左の建物は教会と呼ばれています。 |

教会(左下)を正面から見たところ。右下は教会と尼僧院を裏から見たところです、

|

|

教会は上半分をレリーフで覆い、下半分を素で残すというプウク様式。尼僧院東側は下までレリーフで覆い尽くすチェネス様式。どちらの建物にも壁にはチャーク神の顔が並んでいて、鼻もしっかり残っています。 右の写真は教会のチャーク神のアップ。 右の写真は教会のチャーク神のアップ。このチャーク神の耳飾りはトウモロコシです。 チャーク神の左右に面白いレリーフがあります。 左にアルマジロ・カタツムリか巻貝、右にカメ(頭がなく甲羅のみ)・カニが彫られているのです。 4つの動物にはシンボル的な意味があるらしいのですが、今一つよく分かりませんでした。 また、渦巻き模様がぐるりと並んでいますが、これは水を意味するのだそうです。 チャーク神は雨神とされていますし(最近は争いもありますが)、雨・水を強く望んだことがよく分かります。元々、チチェン・イツアーはセノーテの雨乞いで発展した都市ですものね。 |

こちらは尼僧院の裏側。

チャーク神で埋め尽くされ、入口の上には大きな頭飾りを付けた人物像。

神官ともトウモロコシの神とも言われています。

| 新チチェンと違って、本当に柔らかな印象です。プウク様式の建物は他にも幾つかあり(左下)、また尼僧院の裏のモザイクも見事(右下)。 |

|

|

| チチェン・イツァーの遺跡は見どころが多く、ゆっくり観光するには1日必要です。私が最初に訪れた時は3時間半くらい時間をかけましたが、それでも旧チチェンは駆け足の観光となりました。旧チチェンは見ないというツアー・コースも多いと思われます。でも旧チチェンの柔らかさと新チチェンの硬さの両方を味わえることがチチェン・イツアーの魅力のような気がします。 トルテカ文明は好き嫌いはあるかもしれませんが、チチェン・イツァーは本当に見事な遺跡です。それだけにピラミッドに登れなくなったり、入れない場所が増えているのは残念ですが。 |

中米の遺跡に戻る

参考文献

マヤ三千年の文明史 日本語版(ボネーキ出版社)メキシコ国立人類学博物館にて購入

古代メキシコ 日本語版(ボネーキ出版社)メキシコ国立人類学博物館にて購入

図説古代マヤ文明(河出書房新社ふくろうの本 寺崎秀一郎著)

マヤ文明(中公新書 石田英一郎著)

マヤ文明(岩波新書 青山和夫著)

古代マヤ・アステカ不可思議大全(草思社 芝崎みゆき著)

マヤ・アステカ遺跡へっぴり気候(草思社 芝崎みゆき著)

世界遺産を旅する11(近畿日本ツーリスト)

週刊世界遺産№39(講談社)

現地ガイドさんの説明に基づくところが多いです。